シャイアン族

シャイアン(-ぞく、Cheyenne)とは、アメリカ合衆国のインディアン部族の一つ。ワイオミング州の州都シャイアンはシャイアン族に因んでいる。

ワイオミング周辺を領域とした「北シャイアン族」と、オクラホマ周辺を領域とした「南シャイアン族」の二大支族に分かれる。現在も同盟関係にあるダコタ・スー族が彼等を「わからぬ言葉を使う人」と呼んだのが訛ってシャイアンと呼ばれるようになった。彼等自身の自称は「我ら同胞」を意味する「Tsetsêhestâhese」、または「Dzitsi'stäs」。

目次

1 歴史

1.1 部族の強制移住

2 文化

3 有名人

4 出典・参考文献

5 関連項目

6 外部リンク

歴史

シャイアン族とスー族はブラックヒルズなどをめぐり敵対関係にあったが、後に北方シャイアンはダコタ・スー族と同盟関係になり、リトルビッグホーンの戦いではダコタ・ラコタのスー族と、同じく同盟関係にあったアラパホー族の連合軍が、カスター中佐率いる第七騎兵隊を壊滅させた。

部族の強制移住

ヴォーヘヘベ酋長(ダル・ナイフ)

1868年のアメリカ政府との「ララミー条約」で、シャイアン族全部族員はオクラホマの保留地に強制収用され、インディアン管理局によって狩猟を禁じられ、食料の配給をごまかされて飢餓に陥った。

1878年、南北シャイアン族のうち、北方シャイアン族のヴォーヘヘベ(「朝の星」という意味。スー族は「タミラペスニ=ダル・ナイフ」と呼んだ)酋長とオコホモザーケタ(「小さい狼=リトル・ウルフ」)酋長が、ワイオミングの故郷に向け絶望的な逃亡を行った。この逸話は映画『シャイアン』[1]の題材となった。彼らに続く者たちが本来のワイオミングに保留地を認めさせ、現在、北方シャイアン族はワイオミングに、南方シャイアン族はオクラホマに保留地を得ることとなった。

文化

シャイアン族の「太陽の踊り」(1909年)

現在のワイオミング州からコロラド州までの平原地帯を領域とし、ティピーを使ってバッファローなど野生動物を追う、移動型の狩猟生活を営んでいた。バッファローが手に入らない時にはウサギなどを狩り、湖沼や川ではマス、カメを捕らえた。保存用のバッファローの肉はペミカンの材料となり、湖沼でとれるワイルドライスは煮物に用いられ、現在でも名物料理として残っている[2]。

言語学ではアルゴンキン語族に属する。スー族とシャイアンの例に漏れず、平原のインディアン部族はそれぞれ独自の言語を持っていて、会話が成立し難いため、平原の部族は独自の「指言葉(手話)」を発達させていた。言葉を口にせずとも、これで対話ができた。

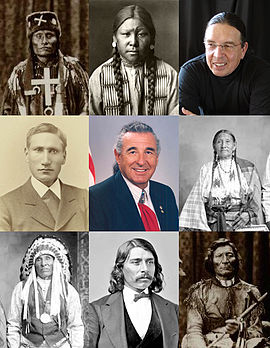

有名人

- ウッドン・レッグ

- ツー・ムーンズ

- ブラック・ケトル

- ローマン・ノーズ

- ウィーゼル・ベアー

- ダル・ナイフ

- リトル・ウルフ

タシナ・ワンブリ(英名:エレーヌ・アイアンクラウド、日本人翻訳家の弥永健一と結婚し、弥永光代という日本名を持つ)

ベン・ナイトホース・キャンベル(Ben Nighthorse Campbell)、インディアン初の上院議員(民主党から共和党)

出典・参考文献

^ ジョン・フォード監督映画でピーター・ボグダノヴィッチ『インタビュー ジョン・フォード 全生涯・全作品」(九藝出版)で監督は「前々から作りたいと念じていた作品だ。私は映画の中で数多くのインディアンを殺してきたからな」と語っている。

^ 東理夫 『クックブックに見るアメリカ食の謎』 38頁

東理夫 『クックブックに見るアメリカ食の謎』 東京創元社、2000年。

関連項目

- サンドクリークの虐殺

外部リンク

- Cheyenne Indian