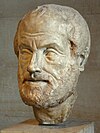

詩学 (アリストテレス)

アリストテレスの著作 (アリストテレス全集) |

|---|

|

論理学 |

オルガノン: 範疇論 - 命題論 分析論前書 - 分析論後書 トピカ - 詭弁論駁論 |

自然学 |

自然学 - 天体論 生成消滅論 - 気象論 霊魂論 - 自然学小論集 動物誌 動物部分論 - 動物運動論 動物進行論 - 動物発生論 |

形而上学 |

形而上学 |

倫理学 |

ニコマコス倫理学 大道徳学 エウデモス倫理学 |

政治学 |

政治学 アテナイ人の国制 |

その他 |

弁論術 - 詩学 断片集 |

偽書 |

宇宙論 - 気息について 小品集 - 問題集 徳と悪徳について 経済学 アレクサンドロスに贈る弁論術 |

アリストテレス著作目録 |

『詩学』(しがく、希: Περὶ Ποιητικῆς、羅: De Poetica、英: Poetics)は、文学理論について論じた古代ギリシャの哲学者・アリストテレスの著作。著作中では、『弁論術』とともに、創作学に関する著作である。また、この著書は、古代ギリシアの哲学者プラトンによる『国家』とともに、物語論の考え方の起源とされている。

目次

1 概要

1.1 目次

2 新版・日本語訳

3 訳注・研究

4 参考文献

5 脚注・出典

6 関連項目

7 外部リンク

概要

本作における詩は韻文で、今日の詩とは異なる。当時は散文は盛んでなく、文学作品のほとんどが韻文で書かれていた。

本作では、詩を、用いられる言語・調子・旋律等の様態(英: matter)や、登場人物の特徴等によって示される悲劇・喜劇等の課題(英: subjects)、また、「語りのみ」、「語りの中に、時に直接会話が現れるもの」、「語りがなく、直接会話のみで構成されているもの」等、再現の手法(英: method)等の指標によりジャンル分けしている。

また、例えば、悲劇の要素は次のようなものであるとし、それぞれの在り方を解説している。

筋(プロット、ミュトス、英: plot、羅: mythos)

人物(キャラクター、エトス、エートス、英: charactor、羅: ethos)- 思想(テーマ、ディアノイア、英: thought, theme、羅: dianoia)

- 語法(レクシス、英: diction、羅: lexis)

旋律(メロディ、メロス、英: melody、羅: melos)

視覚的装飾(スペクタクル、英: spectacle、羅: opsis)

その他、主要な要素として「ミメーシス(再現)」、「カタルシス(精神の浄化)」、「ペリペテイア(急転、どんでん返し)」、「アナグノリシス(認知、発見)」、「ハマルティア(錯誤)」等を挙げている。

特徴として、「模倣」または「再現」と訳される「ミメーシス」の概念が繰り返し強調されていることがあげられる。

また悲劇(劇詩)を抒情詩や叙事詩などより上位に位置づけていて、文学の最高形態に位置づけている。悲劇は上演を見なくても読むだけで十分であるという考えは、すでに写本が普及していた当時の文化の状況をあらわすに過ぎないという(岩波文庫版の解説より)。

ホメロスの偉大さは、その叙事詩が劇文学への道を切り開いたがゆえにあるとも論じている。

目次

岩波文庫版『詩学』(松本仁助・岡道男訳)より〉

- 論述の範囲、詩作と再現、再現の媒体について

- 再現する対象の差異について

- 再現の方法の差異について 劇という名称の由来について 悲劇・喜劇の発祥地についてのドーリス人の主張

- 詩作の起源とその発展について

- 喜劇について 悲劇と叙事詩の相違について

- 悲劇の定義と悲劇の構成要素について

- 筋の組み立て、その秩序と長さについて

- 筋の統一について

- 詩と歴史の相違、詩作の普遍的性格、場面偏重の筋、驚きの要素について

- 単一な筋と複合的な筋について

- 逆転と認知、苦難について

- 悲劇作品の部分について

筋の組みたてにおける目標について- おそれとあわれみの効果の出し方について

- 性格の描写について

- 認知の種類について

- 悲劇の制作について―矛盾・不自然の回避、普遍的筋書きの作成

- ふたたび悲劇の制作について―結び合わせ、解決、悲劇の種類

思想、語法について- 語法について

- 詩的語法に関する考察

文体(語法)についての注意- 叙事詩について―その一

- 叙事詩について―その二

- 詩にたいする批判とその解決

- 叙事詩と悲劇の比較

新版・日本語訳

- 『アリストテレース 詩学/ホラーティウス 詩論』 松本仁助・岡道男訳 岩波文庫

- 『弁論術 詩学 アリストテレス全集 18』 堀尾耕一・野津悌・朴一功訳 岩波書店 2017年

- アリストテレス 『詩学』 三浦洋訳 光文社古典新訳文庫 2019年3月

訳注・研究

松浦嘉一訳 『アリストテレス 詩学』 哲学古典叢書1 岩波書店、1924年、岩波文庫(改訂版)、1948年- 安倍保訳 『アリストテレス 詩学(芸術学)』 碓氷書房、1950年

- 北条元一・登張智雄訳 『アリストテレス 詩学 世界大思想全集 哲学・文芸思想篇21』河出書房、1960年。『アリストテレス・ホラティウス・ボワロー...』

- 村治能就訳 『アリストテレス 詩学 世界の大思想2』 河出書房新社、1966年

藤沢令夫訳 「詩学」、『世界古典文学全集16 アリストテレス』 筑摩書房、1968年- 『「詩学」 アリストテレス 世界の名著8』 藤沢令夫訳、田中美知太郎責任編集、中央公論社、1972年

今道友信訳 「詩学」、『アリストテレス全集 17』 岩波書店、1972年

松本仁助・岡道男訳 『アリストテレース 詩学/ホラーティウス 詩論』 岩波文庫、1997年、ワイド版2012年

- 旧版『アリストテレース 詩学 世界思想ゼミナール』 世界思想社、1985年

参考文献

- 『アリストテレス「詩学」の研究』(上下) 當津武彦 大阪大学出版会

脚注・出典

関連項目

ホラティウス『詩論』

悲劇の誕生…哲学者ニーチェの初期著作

エーリヒ・アウエルバッハ…『ミメーシス』- カタルシス

ウンベルト・エーコ『薔薇の名前』…『詩学』では喜劇も劇詩だが、これを悲劇の下に置くかどうか、位置づけは明確ではない。本作では、散逸した部分に喜劇を高く評価した記述があったはずだという仮説が展開される。

ミーム…ミーメーシスと同語源である。

ブレヒト…劇作家、「反アリストテレス的演劇」を提唱。カタルシスに否定的だった。

外部リンク

- 『詩学』 - コトバンク

| ||||||||||||||||||||||||||||||